一位山东种粮大户的三笔账(身边的经济故事·账本里的春耕变化)

孙洪旗利用水肥一体化设备对田地进行施肥灌溉。

受访者供图

前段时间的一场雪,让山东省禹城市种粮大户孙洪旗喜不自胜:“施完肥之后得马上浇水,这场雪能省下不少水。我们早就做了准备。”下雪前一天,孙洪旗联系好合作社,让植保无人机飞了一天,在田里撒上肥料,迎接大雪的到来。

2016年,孙洪旗从禹城市辛店镇流转了2000亩高标准农田,2024年又在济南流转了3000亩地,成了名副其实的种粮大户。“过去,撒了固体肥就得抓紧张罗浇水,否则营养容易流失。”孙洪旗说,“不过以后不用这么紧张了,很快就能用上更多水肥一体化设施了。”

说着,孙洪旗带记者来到一片麦田,拖拉机正拖着管子在地里铺设水肥一体化设施。“等地里都用上,浇水施肥就更便利了。”孙洪旗说,这是他去年新买的拖拉机,铺管道正好派上用场。拖拉机加装了北斗导航终端,不但能享受一定比例的国家补贴,铺管道时还能精准定位,自动规划路径与避障,提升作业效率和质量,种玉米、小麦时排布更直。

去年,禹城市实施粮油绿色高产高效行动项目,孙洪旗拿出100亩地作为试验田,初步尝试水肥一体化技术——相关部门免费铺管道,水龙头一打开,水肥就能流入大田。尝到甜头的孙洪旗,后来又自费铺了400亩地;得知水肥一体化技术还有智能升级版,他又毫不犹豫下了单。

眼下,位于济南的大田内,智能水肥一体化设施建设如火如荼。“不用动水龙头,只要打开手机应用程序轻轻一触,水就能流入田地,均匀施水施肥。这回,剩下的4500亩地都打算用智能水肥一体化技术。”孙洪旗说。

为何孙洪旗的决心这么大?他给记者算了3笔账。

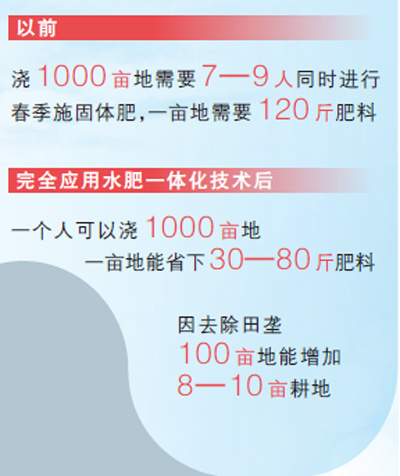

首先是成本账。每人每天平均能浇8—10亩地,浇1000亩地需要7—9人同时进行,浇一遍需要10多天。“以前每人每天的工费约为60元,后来涨到80元,现在120元招人都难。”孙洪旗说。

经部分改造后,浇一亩地的综合成本平均约为15元,每年的小麦和玉米要各浇两遍,每亩地年浇地成本为60元,5000亩地大约需要30万元。此外,由于农村剩余劳动力年龄偏大,为防止意外情况发生,孙洪旗还会给他们购买意外保险。等水肥一体化技术完全应用后,一个人就能浇1000亩地,成本大大降低,且人员安全有保障。

再算环保账。今年春季施肥,孙洪旗感触很深。过去由机器撒固体肥,每年春天施一次,一亩地需要120斤肥料。而改造后的水肥一体化大田里用的是液体肥,随水浇肥,分两到三次施肥,不易挥发流失。数字化管理能够精确计算肥料的使用量,每亩地每次用肥20—30斤。“这一算不得了,施肥量大大减少,一亩地多则省80斤,少则省30斤,作物吸收营养更均衡。减少多余的肥料使用,也更环保。”孙洪旗说。

还有更多的增收账。走近麦田,密密麻麻,不见田垄。孙洪旗说,不用人工浇水,田垄就没了用处,铲平作田,集零为整,100亩地能增加8—10亩耕地,每亩地约可增收60元。

“这两年还有个好消息,土地深翻也有了补贴。”孙洪旗说。每年收获玉米后,孙洪旗都要自费找人把土地全部深翻一遍,提升土壤疏松度,减少病虫害。2023年,禹城市在全市推广深翻技术,每亩地深翻、旋地和使用腐熟剂共补贴78.31元,孙洪旗只需自付24.19元。

“现在惠农政策越来越多了,贷款也容易了。”孙洪旗说。以前农户由于没有抵押物,融资难、融资贵,经常在钱上“卡壳”。2020年,山东省农业发展信贷担保有限责任公司鲁担惠农贷在禹城落地,经过严格把控,50亩以上有正规流转合同的耕地可零抵押贷款,每亩地可贷1000元。

“有了政策支持,我们投入新设备也有了底气。”孙洪旗说,“现在种地不像以前了,智能技术越来越多,咱也得跟上时代!”