宁夏石炭井:从“西北小上海”到“光影梦工厂”

【老商圈 新消费】

光明日报记者 闫磊 张文攀

“石炭沟里出好煤,矿灯点亮西北天。”夜幕降临,宁夏石嘴山市,石炭井的探照灯又一次亮起,但不是为找煤,而是为近期在这里拍摄的电影《欢迎来龙餐馆》剧组打光。

石炭井的传奇始于1958年,响应国家“三线”建设号召,数万名矿工从五湖四海奔赴贺兰山腹地,建矿采煤、修路架桥,将这里打造成我国最大焦煤基地之一,年产“太西煤”730万吨。

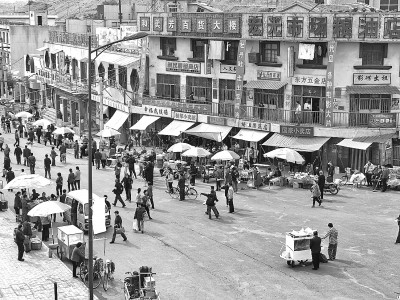

“20世纪八九十年代,石炭井曾引领宁夏时尚潮流,有‘西北小上海’之称。”站在红光市场斑驳的红砖墙前,已在石炭井工作生活40年的街道义务勘景员葛义红回忆说,“当时有13万人在这里生活,医院、商场、学校、影院、俱乐部一应俱全,录音机、电视机、喇叭裤从这里风靡,曾让银川人驱车百里前来‘赶时髦’,摆摊都要抢位置!”

近年来,配合国家能源转型,宁夏打响贺兰山生态保卫战。曾经繁华的石炭井小镇,仅剩千余人留守。在生态修复过程中,完整保留的工矿遗址与贺兰山丹霞地貌相映成趣,吸引了《万里归途》《山海情》等40余部影视作品来此拍摄,这里逐渐成为热门取景地和打卡地。

这座曾诞生宁夏第一吨煤、第一度电的老工业基地,正以西北工业文旅影视小镇的新面目再度翻红,2024年接待游客18.4万人次,同比增长超130%。

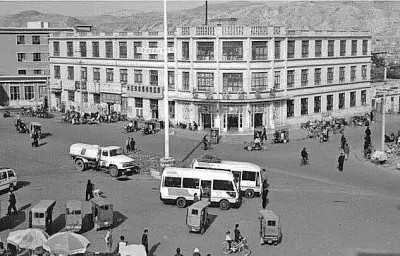

剧组在石炭井工业文旅影视小镇布景拍摄。资料图片

20世纪80年代的石炭井街景。资料图片

光影叙事重构工业遗址

今年初,红光市场、矿镇铁路、新华街居民房、一矿选煤楼等石炭井旧址建筑随着网剧《风中的火焰》的热播又一次被打上高光,观众在弹幕中纷纷感叹“场景太真实了”“仿佛回到了人声鼎沸的1994年”……

“这些20世纪60年代的红砖建筑,是现实主义题材的天然影棚。”石炭井街道办事处党工委书记翟磊触摸着矿工食堂斑驳的“安全生产”标语说,“剧组需要的是现实的质感。记得2023年电影《大风吹》剧组来找20世纪90年代西北小镇场景,一眼就被这里的国营理发店打动:嵌在镜框里的价目表定格在‘理发2毛,刮脸1毛5’,老式转椅的皮革裂纹里还嵌着煤渣。”

八号泉水泥厂斑驳的水泥筒仓变为未来堡垒,红光市场挂满霓虹灯牌化身赛博朋克街区,运煤专线铁轨上停靠着“时光列车”……走进石炭井影视基地,仿佛置身一座现实和虚构交织的梦工厂。

“2023年以来,《大风吹》《风中的火焰》《欢迎来龙餐馆》《用武之地》等8部影视剧先后在石炭井置景拍摄,在新华街、影视一条街、原矿务局电视台等地留下7处置景资源。”石嘴山文化体育旅游广电局副局长马小虎说,“这些新增置景资源又吸引了更多制作团队前来勘景,石炭井中国现实主义题材影视拍摄基地的名片越来越响亮。”

“工业遗址的粗粝感与戏剧张力天然契合,锈迹斑斑的传送带比绿幕更有视觉表现力。”北京电影学院教授李彬感慨。

年代记忆带火研学消费

“翡翠湖以前是个大矿坑,经过生态修复,湖水变成了美丽的翠绿色。”在石炭井至大武口的7524次绿皮火车上,石嘴山市锦林小学教师马燕为研学团学生讲解着矿区变迁,“那边山里还有个红湖,也是由废弃矿坑蝶变而来。很多网友从剧里看到后,前来打卡……”

这趟1971年开通的矿区通勤专线,每天清晨仍按时发车,全程穿越7个废弃矿区,成为“行走的工业历史课堂”,单日最高载客量达800人次。车厢内,泛黄的《煤矿安全规程》、搪瓷茶缸与智能测温手环并陈;车窗外,大磴沟生态修复示范区的新绿与矿区遗址错落交融,岩羊在其间觅食饮水。

“这里的一草一木、一砖一瓦都在讲述历史。我们充分利用工业遗址、影视置景和红色文化、民俗文化元素,引入影视、文旅等相关专业机构,持续探索完善研学课程。”石嘴山市大武口区教育局工作人员万春苗向记者展示正在研发的课程手册。

2024年7月,石嘴山市与北京电影学院签约,共建石炭井影视创作实践基地。北京电影学院师生团队来到石炭井,与本地群演共同完成短剧创作、用废旧工业零件制作手工艺品、将葫芦烙画技艺融入影视衍生品设计、创作贺兰山生态修复系列摄影作品、参与新编《石炭井印迹》文史资料,不断积累研学教材素材,带动更多研学团队、自媒体人来此做直播、拍视频。

2024年,石嘴山围绕石炭井等工业遗址打造的研学路线累计接待各类研学团队90余批次、6000余人,带动当地消费收入增长40%。

文旅融合推动产业升级

“20世纪80年代,红光市场是方圆百里最热闹的地方,人们都来这里买‘三转一响’(自行车、缝纫机、手表、收音机)。”原红光市场售货员刘玉霞说,“电影《万里归途》热映后,红光市场重新热闹起来,前来拍照打卡的游客络绎不绝。”这家建于1960年代的国营商店,木制柜台上的搪瓷盘仍标注着“凭票供应”字样。

夜幕降临,由焦煤公司矿工食堂改造而来的“中央厨房”飘出香气,10000平方米厂房打造的新道具库灯火通明,人们在此会聚一堂。独特的工业遗址文旅业态正在形成。大武口区演员工会2023年以来已为剧组提供群众演员1.2万人次。“我现在做专业群演,月收入超6000元。”矿工后代孙铭说。

“引导推进影视行业与文旅产业融合,是石炭井产业升级的关键。”翟磊介绍说,通过盘活利用焦煤公司闲置职工宿舍公寓楼、职工食堂,建设了演员公寓、中央厨房,满足200人住宿和500人用餐,还将开发推出“计划经济套餐”、工业风特调饮品、洞子火锅、汽车营地,打造沉浸式剧本杀场馆等影视周边衍生产品。

“今年,我们将加快推进服化道一体、影棚拍摄、餐饮住宿、数字化制作、沉浸式文旅体验等产业设施配套项目建设。”石嘴山文体旅广电局产业发展科科长吴刚透露,“同时将辖区主要景区生态景观、工业遗址、军事遗迹和影视拍摄点有效串联,开发打造工业、生态主题特色旅游线路,不断丰富拓展石炭井小镇业态。”